2022年上期の第二種電気工事士の実技試験合格しました

合格までの勉強方法、使用道具についてを

これから受験するアナタへお伝えします

重点ポイント

- 複線図を早く、分かりやすく完璧に描く

- 電線や被覆の剥く長さを覚える

- 圧着端子の刻印を覚える

- 時短道具を使う

- 動画を観てやり方を学ぶ

私の場合

私の場合はTACの電気工事士 を申し込みました(正確には会社が申し込んだ)

通信教育(web)、工具セット付、実技試験用材料(各問題1回分)

TACはテキストと動画閲覧を駆使して実技試験の問題をこなしていきます

TAC以外に電気工事関係大手のhozanのYouTube動画も観ました。

共通していたのは使われていた工具がHOZAN製P958という工具でした

その工具ありきりで説明していたので、私は即購入しました。数千円の出費

会社の同僚は練習量を増やす為に電線等を買い足していました

複線図を早く分かりやすく完璧に描く

複線図は施工する為の設計図です

複線図の出来が合否に影響はしません

しかし設計図の作成に時間を要したり間違えていると、いくらキレイに工作出来ても完成物に誤りがあり一発不合格となります

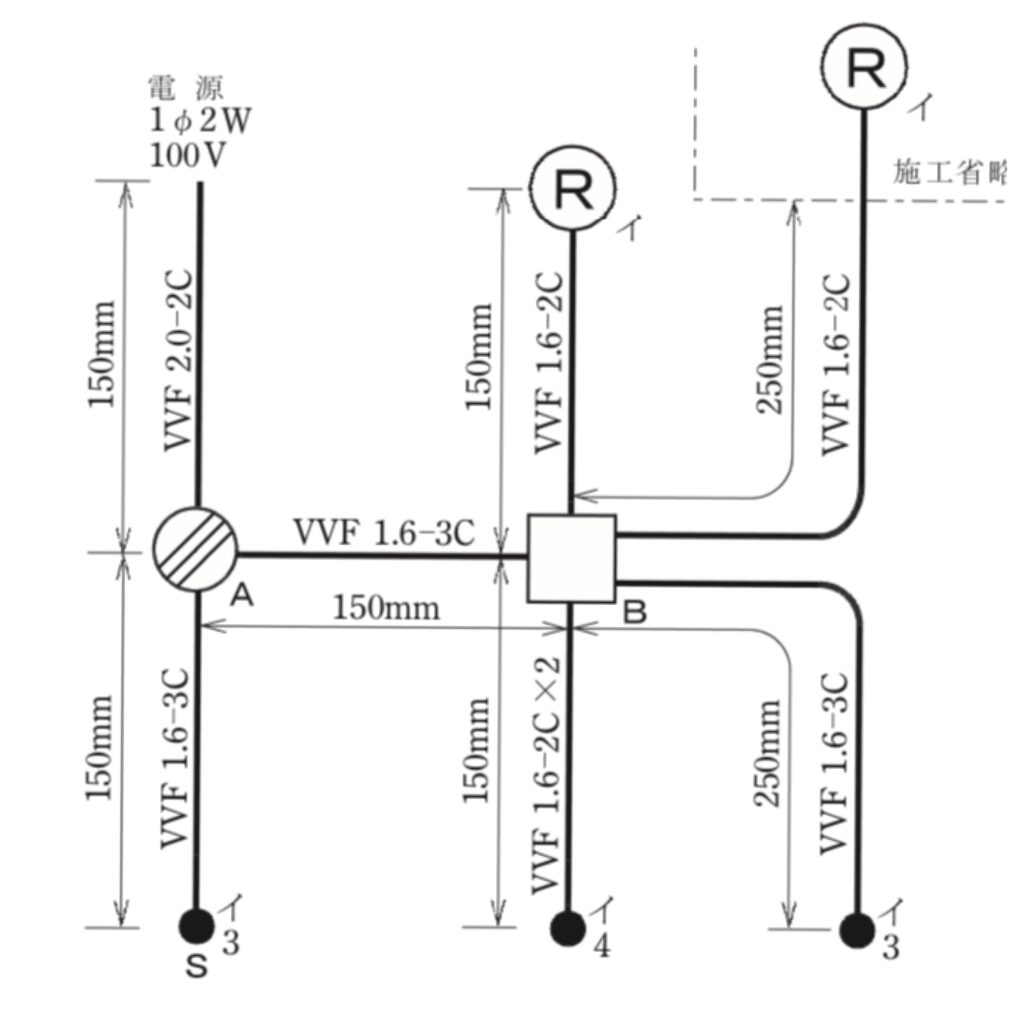

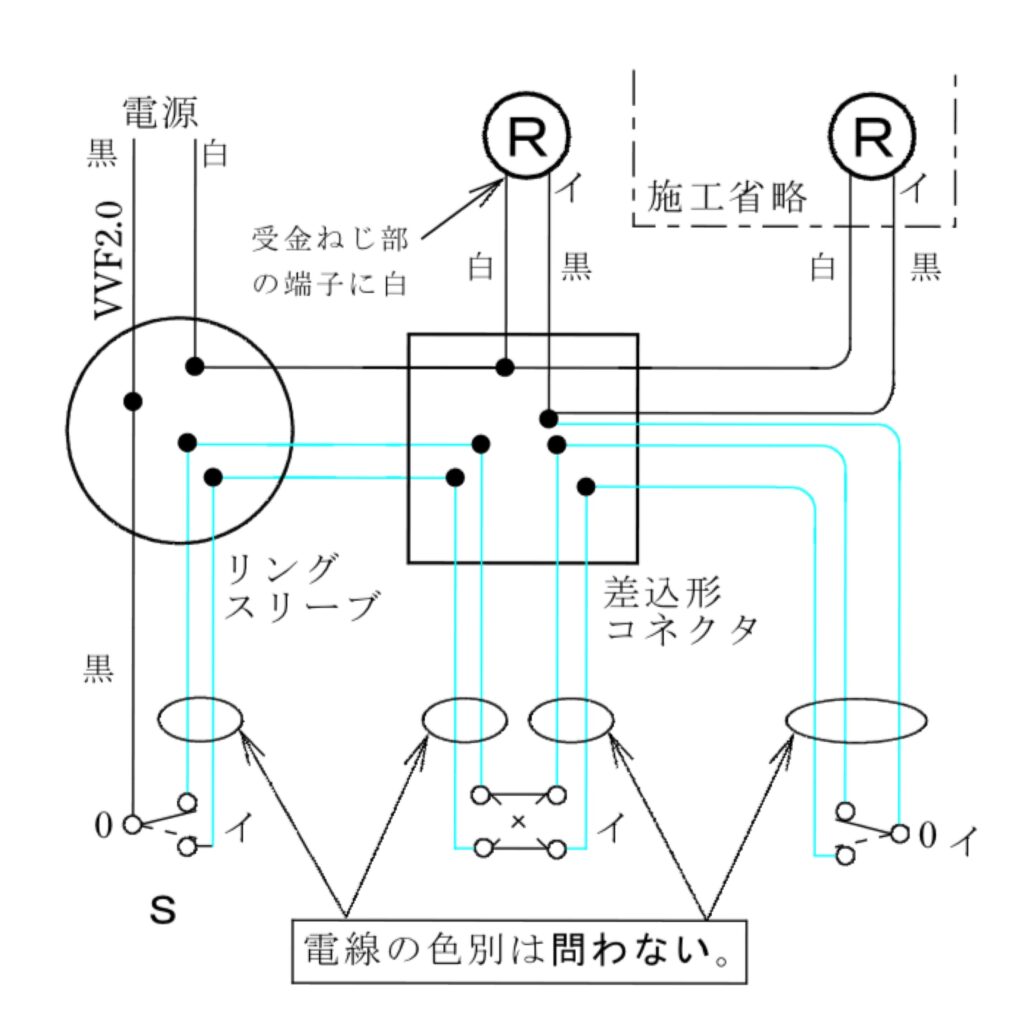

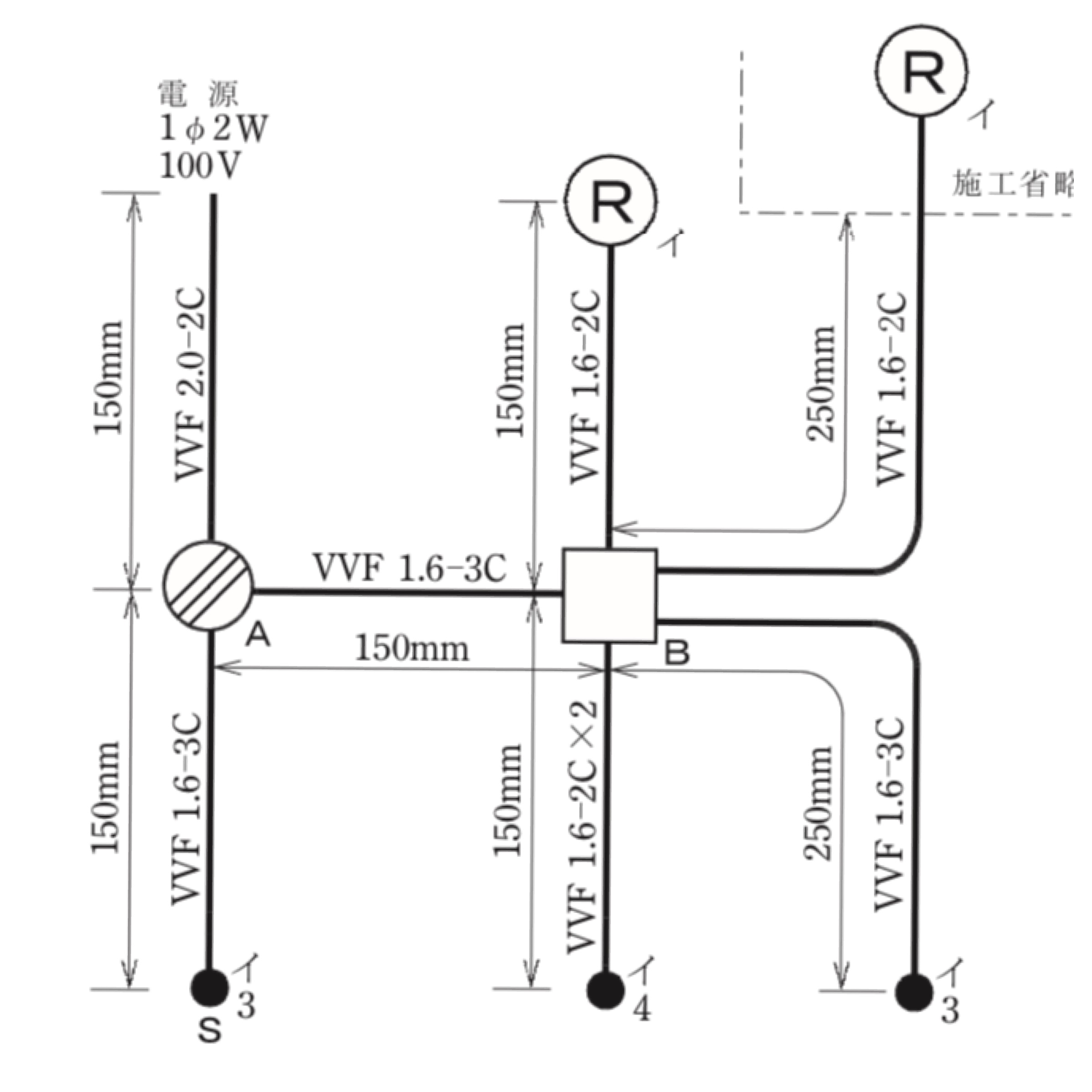

上記の図から施工条件を基に下の複線図を描きます

個人的には切ったり繋げたりする練習も大事ですが、複線図の練習が1番重要と思っています

私の場合、複線図を描くのに使用したのが三色ボールペン。

理由としては芯線被覆の色が最大4色(黒、白、赤、緑)で緑(アース線)が出る問題は多くありません

描くと分かりますが、どうしても線が交わる箇所が出てきます

色分けしていないと圧着部分を間違える危険性があると感じました

また、施工練習するにも材料の量によって練習出来る回数にも限りがあります

複線図を描く〜施工完了を40分で終わらせないといけません

練習でも時間を計りながらの施工をしないといけません

その為、複線図を描くのに時間が掛かる、間違った物を完成させて貴重な材料を無駄にする事は避けたいです

もう一度言いますが、複線図をしっかり理解する、自分が見て配線に間違えが起こらない描き方をする事が大事です

複線図は3分くらいで描き上げられる様に練習しましょう

出題予想問題は13問あり、その内1つが実際試験に出ます(電気技術者試験センターに掲載されます)

各県によってどれが出てくるかは分からない為、どれが出てきても良い様に練習しておきましょう

電線や被覆の剥く長さを覚える

ランプレセプタブル、引っ掛けシーリング、ジョイントボックス内等、器具によって被覆を剥く長さが違います

ここを間違えると器具から芯線が見えたり、逆に器具への線が短くなったりして欠陥扱いとなります

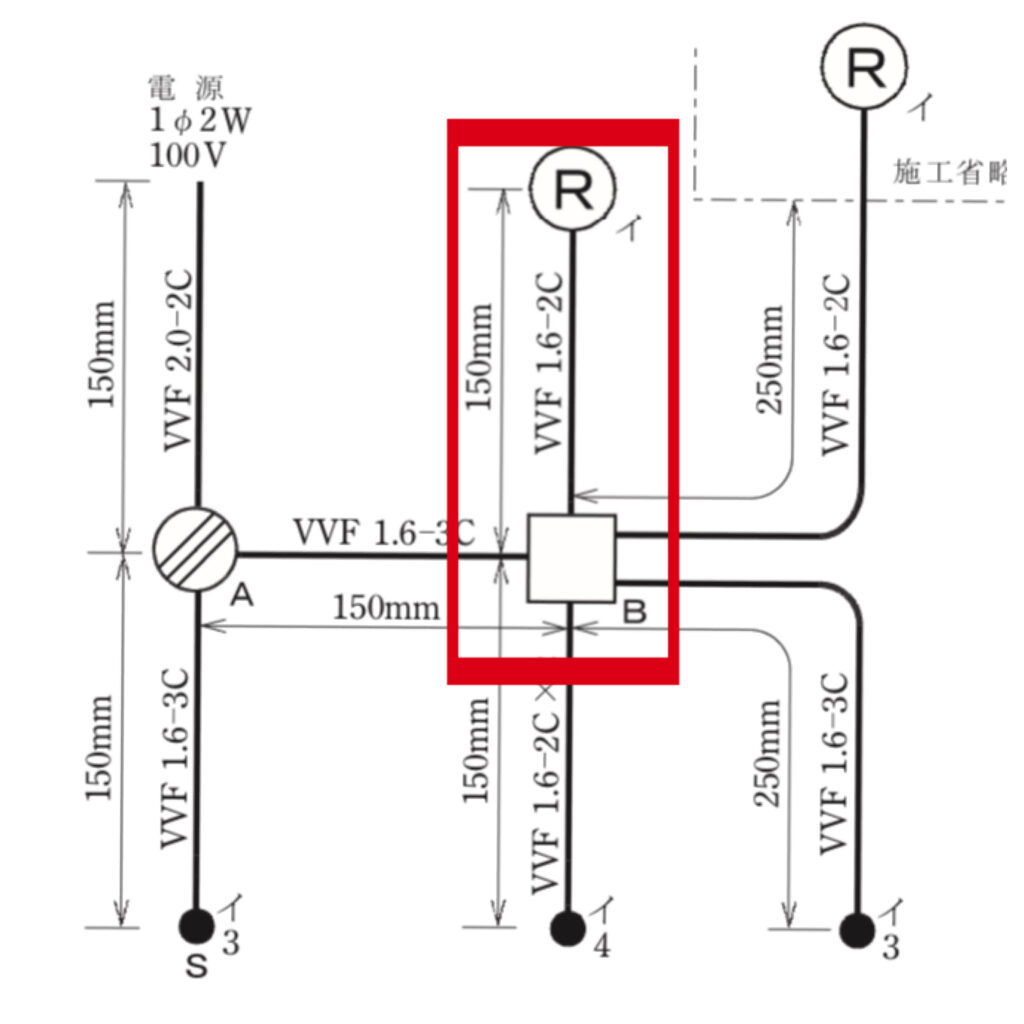

例えば上の赤枠内は

ランプレセプタブルとジョイントボックス間:150mm

ランプレセプタブル:50mm

ジョイントボックス:100mm

となり、電線は150+50+100=300mmの長さで切ります

ランプレセプタブル、ジョイントボックス用に上記長さの外線被覆を剥きます

ジョイントボックス内は

リングスリーブ:20mm

差込コネクタ:12mm

ランプレセプタブルは20mm

上記長さで芯線被覆を剥く

器具が変わると電線長さや被覆を剥く長さが変わります

これは覚えるしかありません

圧着端子の刻印を覚える

これも覚えるしかありません。

刻印には「〇」、「小」、「中」があります。「大」も存在しますが、試験には出てきません

ざっくりと説明すると1.6mm 2本は「〇」、2.0mm+1.6mmの4本は「中」です

それ以外は「小」となります。

テキストでは2.0mmと1.6mm何本の組み合わせは「小」等の表がありますが、

複線図を描く練習をすれば自然と覚えます

時短道具を使う

試験時間が40分というのは以外と短いです

ミス無く進められれば余裕がある時間ですが練習不足やミスがわかって修正するとなると短い時間です

余裕を持って施工した物に誤りがないかを見る上で重要なのが「時短工具」です

最初にお伝えしたHOZAN P958は必須と言っても良いでしょう

これ1本で電線の切断、計測、被覆ストリップ、輪作りが出来ます

各々ニッパ、スケール(物差し)、ペンチでも出来ますが道具の持ち替え、1本ずつしかストリップできない、使いやすさ等を考慮すると必須工具です

試験に必要な道具はプラスドライバ、マイナスドライバ、

電工ナイフ(ハサミ、カッターナイフで代用可)が必要です

既にこれらを持っているのであればP958の購入だけで良いかと

もしドライバも無いという事であればhozanから工具セットも販売されています

予想問題に合った材料も販売されています

P958を使用しての施工時間は各問題で約30分(複線図作成含む)で出来ました

実際の試験でも30分で完成し、残り10分で気になった箇所の修正をしましたが、まだ余裕はありました

動画を観てやり方を学ぶ

文字や写真だけでは実際のやり方を学ぶのは困難です

今の時代はネットで動画を観てやり方を覚えましょう

TACの教材を購入したのであればそれを観て学ぶのが良いでしょう

youtubeでhozan も試験対策動画を出しています

電工試験の虎と謳われていました

私は技能試験用の動画しか観ていませんが、複線図について深く学べる動画もある様です

TACとHOZANの違い

TAC

- 電線の長さはスケールより手で測った方が時短になる

- 輪作りは芯線の長さを余分に取る(輪を作る前に余分な芯線を切る)

hozan

- hozanの便利道具を駆使して施工を説明

- 複線図を描く中で器具やリングスリーブを考慮した電線寸法を記載する(長さを考慮しない器具もある)

- 輪作りはちょうどの長さしか切らない

大まかだとこの違いがあります

どちらが良いかは好みです

私の場合は当初TACを観ていたので自分の手が何cmなのかを調べた上で電線を切断していました

ただ電線切断時に自分の手を継いでいくうちによく分からなくなった事があり、スケールを使う様になりました

(慣れたらこちらが早いかもしれません)

輪作りについても芯線を余分に切らない為、手数が少なく済みます

その為、動画勉強の主はhozanになりました

TAC教材を購入しないのであればhozanを観て勉強する事をオススメします

必須、推奨道具

hozan P958

これ1本で電線の切断、計測、被覆ストリップ、輪作りができます

詳しく言うと

- 芯線被覆のストリップについては3本纏めてストリップ出来る

- リングスリーブ先端の芯線長さの測定も容易にできる

- 電工ナイフやニッパ等で被覆を剥くのと比べると被覆の損傷リスクが低い

三色ボールペン

複線図作成時に使用

色分けする事でリングスリーブの圧着、差込コネクタ部の施工誤りを防止できます

1色でも間違わない!!という方には不要

ハサミ

ゴムブッシュの穴あけに使用

hozanは電工ナイフで穴あけしているが、ハサミの方が簡単にできます

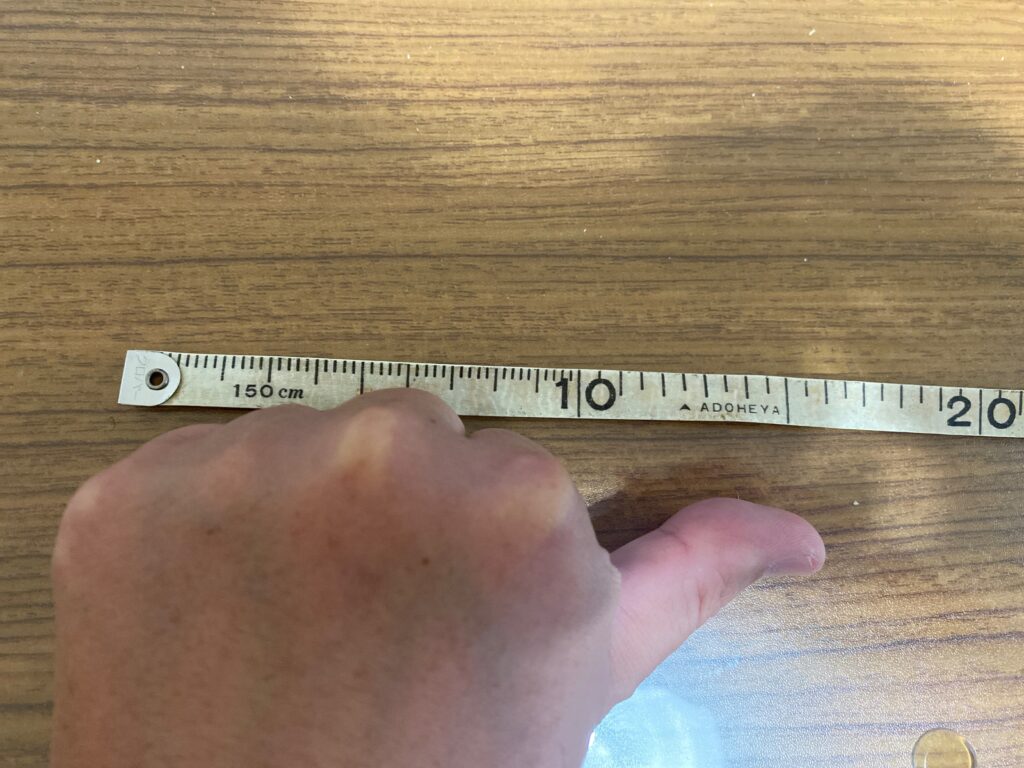

50cm以上のスケール(物差し)、養生テープ

寸法に合わせて電線を切る際に使用

寸法は最長で450mmの為、スケールの長さは50cm以上が良いです

養生テープは試験会場によっては、机が狭い(香川県は大学の教室)為、その中に問題用紙、工具、材料があり、作業していく中で床に落とすのを防ぐ意味でスケールを机に固定する為に使います

試験当日

- 試験会場には時間に余裕も持って行く(間違う、迷う事を想定)

- 忘れ物がないか(受験票、証明写真等)

- 複線図の見直し(完璧に覚えているか)

道具と動画があれば十分合格ラインまで行けます

あとはどれだけ練習して自信を持って臨むかです

このブログが試験合格に役立てば幸いです

合格出来るように頑張ってください

コメント